Prima di tutto: Buone Feste! Spero stiate trascorrendo il tempo come più preferite. Io sto scrivendo questa newsletter mentre rifletto su come far evolvere Making Pictures nel 2024.

L’anno prossimo sarà bello intenso: oltre al solito tran tran di vita e lavoro, finirò gli esami e discuterò la tesi. Quest’ultima al momento è solo un indice di argomenti buttato giù alla veloce, ma l’idea di base è di portare avanti in parallelo una ricerca teorica con un lavoro fotografico. Le due cose magari si intrecceranno, oppure alla fine vivranno di vita propria, chi lo sa. Ad ogni modo, Making Pictures seguirà un po’ questo percorso. Dopo due anni di ricerche e parole sarà bello scoprire cosa succederà mettendomi in gioco.

Già che stiamo parlando del futuro di questo posto, ne approfitto per un’ultima comunicazione di servizio. Da gennaio trasferirò tutto quello che c’è qui dentro in un altro spazio. Il passaggio per voi dovrebbe essere trasparente: chi ha un abbonamento attivo continuerà ad averlo, la newsletter continuerà ad arrivare via mail una volta al mese, tutti i post saranno accessibili anche online. Quando ho iniziato questo progetto Substack era la scelta migliore perché uno: invogliava a scrivere e due: era gratis (a parte le commissioni sugli abbonamenti). Con il tempo gli sviluppatori hanno aggiunto una serie di funzionalità social e community che non uso. Comincio così a pensare che non sia più il posto adatto a questi contenuti. Con la nuova soluzione sarete iscritt* a Making Pictures ma non alla piattaforma che lo contiene, come invece succede ora (avete un profilo Substack con tutte le pubblicazioni che seguite). Potrete continuare a ricevere la newsletter o leggere i post come un blog, ma con meno inviti a iscrivervi (non che Substack sia particolarmente insistente, ma quel poco a me già da un leggero fastidio).

A gennaio migrerò tutti i contenuti nel nuovo spazio. Incrociamo le dita che il procedimento sia indolore! Ah: nel frattempo preparerò anche tutte le copie stampate per gli abbonati annuali (grazie ancora per il supporto!). Come l’anno scorso prevedo di spedirle a partire da fine gennaio, vi contatterò direttamente via mail (nel caso vogliate scrivermi vi ricordo che il mio indirizzo è info@florianariccio.com).

Fine delle comunicazioni di servizio :)

L’argomento di cui vi scrivo oggi mi è venuto in mente un paio di mesi fa, ma ho pensato sarebbe stato più appropriato presentarlo in questo periodo. Parliamo infatti della teoria del dono.

Faccio una precisazione prima che corriate e dividervi tra elfi e grinch. Non starò a raccontarvi di come dobbiamo essere tutti più buoni e generosi, di solidarietà e zucchero filato. Tranquill*, potete tenere a bada l’entusiasmo.

Questo post ha poco a che fare con l’idea generale del Natale (solo qualcosa, a dire il vero) e molto con quello che sono le fondamenta dell’essere umano.

La teoria del dono parte da un saggio del 1923-1924 di Marcel Mauss, Saggio sul dono. Forma e motivo dello scambio nelle società arcaiche.

Mauss era un antropologo e sociologo francese, che con questo breve testo pose le basi di un sacco importanti spiegazioni sulla natura dell’essere umano in campo psicologico, psicoanalitico, antropologico e sociale. Riassumo un po’ tutta la questione perché altrimenti non arriviamo più al punto in cui l’argomento diventa interessante per la fotografia. Spero che il mio relatore non legga queste parole prima di firmarmi la tesi. Prof., sa che queste cose le so, porti pazienza, non mi bocci.

Il saggio sul dono offre una spiegazione sull’origine simbolica delle società partendo dall’osservazione di alcune pratiche di scambio fuori dalla logica mercato (quindi regali, non merci o baratti) messe in atto da diverse popolazioni del mondo. Il fatto curioso e, in principio, incomprensibile agli occhi degli antropologi europei, era che molti individui erano disposti a compiere cammini lunghissimi o pericolose traversate in mare per raccogliere e scambiarsi oggetti apparentemente inutili e di poco valore, come conchiglie e braccialetti1. Oppure, in altri casi, cerimonie grandiose dove si ostentava la distruzione di una serie di beni di valore2.

Queste pratiche erano talmente inconcepibili per i colonizzatori occidentali che, in alcuni casi nel Nord America, i governi arrivarono a renderle illegali. Della serie: mi piazzo a casa tua e ti dico anche come devi vivere. Comunque.

Perché interessarsi del dono e della dimensione simbolica? Alle orecchie della ragione e della scienza occidentale questi temi finivano un po’ nel calderone della magia, dei riti e dell’esoterico. Soprattutto quando alle osservazioni si aggiungevano testimonianze delle popolazioni che parlavano di spirito della cosa donata, legami tra anime, mana, hau e l’importanza della circolazione continua. E infatti, per molto tempo, le realtà accademiche europee classificarono questi fenomeni come “robe da primitivi”, pratiche che esistevano perché queste popolazioni si trovavano ad uno stadio di evoluzione più arretrato rispetto alle nazioni civilizzate. Si scambiano doni perché non conoscono l’economia e il mercato. Parlano di spiriti perché non hanno la medicina e la scienza. Si affidano ai riti perché non possiedono un pensiero filosofico o critico, e via discorrendo.

Se questo è l’andazzo, fanno bene i Sentinellesi a continuare a difendere i propri confini.

È chiaro che non tutti ragionassero in termini di civilizzati o meno, ma sta di fatto che questo pensiero era preferito anche per agevolare una certa direzione della politica estera. D’altronde, molto spesso, a finanziare le spedizioni di ricerca erano governi alla ricerca di nuovi territori e risorse.

La dimensione simbolica esiste all’interno di tutte le società. Anzi, è proprio una delle caratteristiche più distintive dell’essere umano, e il dono è una delle dimensioni in cui si esprime. Alla faccia degli stadi di civiltà, Marcel Mauss definì il dono come una prestazione sociale totale che si intreccia con molti altri settori (economico, giuridico, religioso e morale) che definisce e “regola” l’intreccio delle relazioni e dei significati umani.

«Nel riconoscere il primato della funzione simbolica sulle società, Lévi-Strauss apre ad una antropologia nuova, “[...] cioè un sistema di interpretazione, che renda conto simultaneamente degli aspetti fisici, fisiologici, psichici e sociologici di tutti i comportamenti”.

[...]

“Noi intuiamo i nostri differenti io, a partire dallo scambio dei simboli gli uni rispetto agli altri. È attraverso lo scambio simbolico che ci situiamo, in diversi modi. [...] In altri termini è la relazione simbolica a definire il soggetto in quanto vedente”». Markos Zafiropoulos, Lacan e Lévi-Strauss o il “ritorno a Freud” (1951-1957). Alpes Italia, 2023.

Il termine simbolo può assumere significati diversi in base al contesto in cui viene utilizzato.

Le arti visive usano simboli, ovvero “oggetti dal mondo visivo per rappresentare un’idea. […] Alla fine dell’Ottocento il simbolismo aveva a che fare soprattutto con il mondo della suggestione”.3

«Gauguin giunse alla propria posizione nei confronti del colore attraverso il suo legame con il movimento simbolista che dominava in Francia negli anni Ottanta e Novanta dell’Ottocento. I simbolisti credevano soprattutto nel potere evocativo, nella creazione di un’atmosfera onirica dove il realismo era rifiutato a favore dell'uso della pittura per evocare un mondo poetico e immaginario. Gran parte della teoria derivava dalla letteratura francese del XIX secolo, ricollegandosi in particolare alle poesie di Baudelaire del 1857, Les Fleurs du Mal, in una delle quali egli scrisse del concetto di “corrispondenze” e “affinità” per mezzo delle quali le forme naturali possono essere utilizzate per evocare idee al di là della mera somiglianza:

La Natura è un tempio dove pilastri vivi

mormorano a tratti indistinte parole;

l’uomo passa, lì, tra foreste di simboli

che l’osservano con sguardi familiari.Il piú importante portavoce della teoria simbolista all’epoca di Gauguin fu un altro poeta francese, Stéphane Mallarmé che disse:

Suggerire, ecco il sogno. E l’uso perfetto di questo mistero che costituisce il simbolo (da Mallarmé 1976, pp. 391-92).

E, com’è largamente noto, lo stesso Gauguin disse a un giovane amico artista, Paul Serusier, nel 1888, di dipingere un paesaggio sognando davanti a esso». Mary Acton, Guardare un quadro. Piccola Biblioteca Eiunaudi, 2023.

I simboli come “oggetti visivi che rimandano a un’idea” possono essere utilizzati anche in fotografia. Le fotografie stesse possono funzionare come simboli, richiamando qualcosa di invisibile, che non è presente fisicamente nell’immagine.

«Si dice sovente che a inventare la Fotografia (trasmettendole l’inquadratura, la prospettiva albertiana e l’ottica della camera obscura) siano stati i pittori. Io invece dico: sono stati i chimici. Infatti il noema “È stato” non è stato possibile che dal giorno in cui una circostanza scientifica (la scoperta della sensibilità alla luce degli alogenuri d’argento) ha permesso di captare e di fissare direttamente i raggi luminosi emessi da un oggetto variamente illuminato. La foto è letteralmente un’emanazione del referente. Da un corpo reale, che era là, sono partiti dei raggi che raggiungono me, che sono qui; la durata dell’emissione ha poca importanza; la foto dell’essere scomparso viene a toccarmi come i raggi differiti di una stella. Una specie di cordone ombelicale collega il corpo della cosa fotografata al mio sguardo: benché impalpabile, la luce è qui effettivamente un nucleo carnale, una pelle che io condivido con colui o colei che è stato fotografato.

In latino “fotografia” potrebbe dirsi: “imago lucis opera expressa”; ossia: immagine rivelata, “tirata fuori”, “allestita”, “spremuta” (come il succo d’un limone) dall’azione della luce. E se la Fotografia appartenesse a un mondo che fosse ancora in qualche modo sensibile al mito, senz’altro si esulterebbe dinanzi alla ricchezza del simbolo: il corpo amato è immortalato dalla mediazione di un metallo prezioso: l’argento (monumento e lusso); e inoltre bisognerebbe aggiungere che questo metallo, come tutti i metalli dell’Alchimia, è vivo». Roland Barthes, I raggi luminosi, il colore in La camera chiara. Piccola Biblioteca Einaudi, 2003.

I simboli permettono richiami e interpretazioni. Quando condividiamo lo stesso patrimonio simbolico possiamo comunicare, entrare in relazione, più facilmente, perchè “concordiamo” su tutta una serie di oggetti visivi senza dover dare molte spiegazioni ed evitando fraintendimenti. Per noi la croce uncinata (la svastica) ha un significato ben preciso, ma per uno sciamano della Mongolia può essere tutta un’altra storia4. O ancora: se il 25 di dicembre si presentano alla tua porta con cibo e pacchi regalo è probabile che tu li accetti, mentre da qualche altra parte del mondo tutte queste cerimonie possono sembrare senza senso.

Aggiungiamo ora un pezzo. La dimensione simbolica non è solo l’insieme di “oggetti” visivi o, in generale, sensibili, che possiamo guardare, misurare e conoscere. Ma è fatta anche di pratiche, parole e pensieri. Di fenomeni e legami invisibili che si instaurano e rafforzano attraverso, appunto, gli scambi, la relazione con l’Altro.

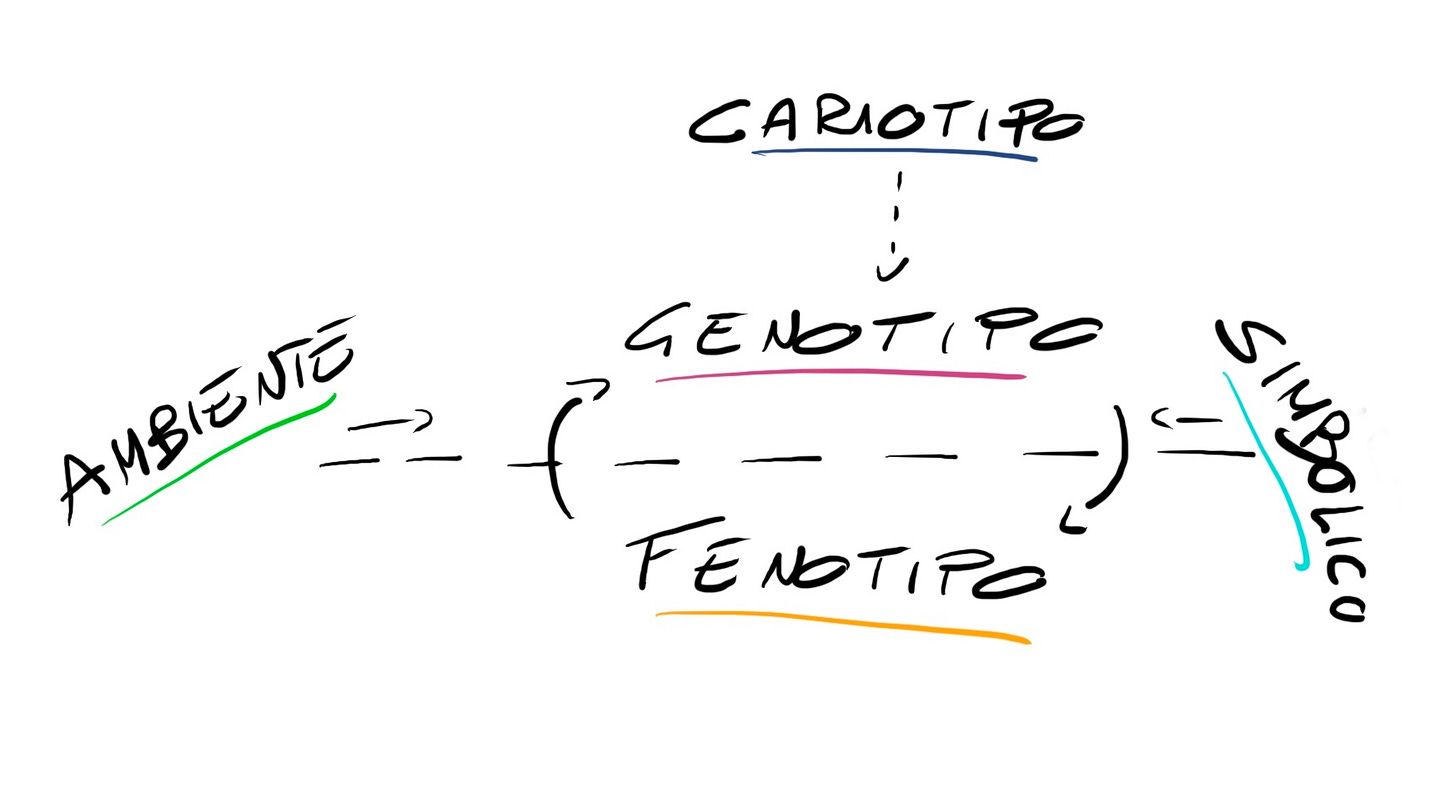

Il simbolico non è solo un prodotto culturale che possiamo, o meno, conoscere e condividere. È una dimensione che ci influenza al pari della nostra natura biologica o dell’ambiente in cui cresciamo.

Ora, su intorno a questo punto si annodano un sacco di discorsi e tesi che non sto a riportare perché andremmo troppo nello specifico5.

Perché il simbolico è così importante per l’essere umano? Perché riesce a entrarci così sotto pelle, diventando parte di quello che siamo?

La risposta breve è perché nasciamo prematuri. Anche quando la gravidanza è perfetta, e dura il tempo che deve durare, ogni neonato viene al mondo incompleto, parlando in termini strettamente biologici. E impiega un sacco di tempo per crescere e diventare più o meno autonomo, anche solo nelle funzioni “vitali”.

Questa condizione, questo “errore” della natura, fa in modo da renderci estremamente sensibili a tutto quello che ci circonda. Non solo per soddisfare i bisogni fisiologici, ma per portare avanti lo sviluppo di tutta una serie di capacità e facoltà che alla nascita esistono solo in potenziale6.

«[Riferendosi all’uomo] Mi piacerebbe pensare che la sua prima invenzione, la sua prima condizione di sopravvivenza, sia stata l’umorismo. Se non l’avesse avuto, sarebbe stata probabilmente la creatura più miserabile che si possa immaginare». André Leroi-Gourhan.

La dimensione simbolica è invisibile, non si può guardare direttamente, o misurare. Ma è un qualcosa che lascia le sue tracce nelle fotografie, quando non le trattiamo solo come oggetti decorativi, o spettacolari, o intelligenti (nel senso che devono per forza rivelare una verità profonda) ma quando le viviamo come quella relazione triangolare tra chi fotografa, chi o cosa è fotografato e chi guarda. Con tutto quello che comporta.

Il nostro pensiero, quello occidentale diciamo, fa fatica a digerire tutto questo simbolico invisibile che sfugge un po’ alle misurazioni. Anzi, fa proprio fatica a mandare giù qualsiasi cosa che non sia “pensiero”, ma che esiste, in un qualche modo, e agisce su di noi.

Qualche migliaio di anni fa, nell’Antica Grecia, “la realtà è stata suddivisa in un regno oggettivo e in uno soggettivo, dando all’uno pieno credito in ambito scientifico e nei criteri di osservazione del mondo, e tollerando l’altro negli artisti e nei folli, posti sotto stretta osservazione”.7

Questo approccio ha portato a enormi scoperte e innovazioni tecnologiche ma, allo stesso tempo, all’illusione che l’unica realtà possibile, quella più giusta e naturale, sia quella in cui noi viviamo. È l’errore etnocentrico della prima antropologia: quello di guardare alle altre culture sempre in riferimento alla nostra, in termini di più o meno avanzato (in cosa poi? Tecnologia? Inquinamento?).

Per molto tempo si è pensato che la dimensione del dono fosse qualcosa che appartenesse ad un pensiero antico, alle società che non conoscevano lo scambio di merci e il sistema economico. In fondo, come si può vivere senza?

“È più facile immaginare la fine del mondo che la fine del capitalismo” scriveva Mark Fisher in Realismo capitalista. Il nostro pensiero, tanto potente sotto certi aspetti, a volte ci ingabbia in modi che non riusciamo nemmeno a riconoscere.

«Guardando I figli degli uomini ho inevitabilmente pensato alla frase di volta in volta attribuita a Fredric Jameson o Slavoj Žižek, quella secondo la quale è più facile immaginare la fine del mondo che la fine del capitalismo. È uno slogan che racchiude alla perfezione quello che intendo per «realismo capitalista»: la sensazione diffusa che non solo il capitalismo sia l’unico sistema politico ed economico oggi percorribile, ma che sia impossibile anche solo immaginarne un’alternativa coerente». Mark Fisher, Realismo Capitalista. NERO, edizione 2018.

Il vivere in un sistema determinato, nel quale non importa cosa facciamo, non abbiamo potere di controllare alcunché, nemmeno le nostre vite, è il presupposto dell’impotenza appresa, che poi sarebbe l’anticamera della depressione. Basta anche la sola percezione continua di mancanza di controllo, non è necessario che sia per forza vero, per prosciugare la vita di qualsiasi essere. Ci sentiamo più simili a ingranaggi di un meccanismo che individui caratterizzati da un proprio modo d’essere particolare, e che possono, non dico fare la differenza, ma almeno avere un po’ di spazio di manovra.

Fotografare può essere un modo per esplorare la dimensione simbolica e soggettiva (visto che è riservata ad artisti e folli, dopo tutto) ma anche la fotografia e, soprattutto, noi che la pratichiamo, esistiamo all’interno di questo sistema capitalista di scambi economici e bollette da pagare, di scelte forzate di quanto tempo/denaro/risorse possiamo dedicarci.

«Il problema economico ha un grande peso. Non molto tempo fa mi resi conto che avrei potuto guadagnare abbastanza dando lezioni di fotografia; ma sapevo anche che non avrei potuto vivere facendo fotografie, praticando cioè quello che insegnavo. Ironie di questo genere non rendono la vita meno amara». Robert Adams, Buone notizie in La bellezza in fotografia. Saggi in difesa dei valori tradizionali. Bollati Boringhieri, 2020.

Fare fotografia, oggi, dal punto di vista della razionalità economica è un’attività da folli. È un settore competitivo e saturo, dove le possibilità di guadagno e visibilità sono sempre più scarse. Non c’è certezza che il ritorno dell’investimento fatto per arrivare fino ad un certo punto sia positivo e, nel caso lo fosse, bisogna sempre fare attenzione che non sia qualcun* altr* a guadagnarci a nostre spese.

Eppure.

Nonostante tutto questo io continuo a credere nell’importanza della fotografia. Del farla e del guardarla, del parlarne e del goderne. Perché la sua forza non sta chiusa, isolata, nelle logiche di mercato. Certo, c’è un’industria della fotografia dove girano soldi, così come c’è un’industria culturale e dell’arte. Ma, prima ancora, c’è un’attività che, alla fine della giornata, è uno scambio al servizio della costruzione di relazioni sociali (che è diverso da fare network per acquisire dei vantaggi).

Il dono è ovunque, anche nel mercato. Se fate fotografia per privati quanti dei vostri guadagni derivano da servizi o prodotti che finiscono con l’essere regali speciali a persone care? Ma anche se fate fotografia commerciale: per far vedere quello che è in vendita basterebbe una bella foto su fondo bianco con il prezzo in sovraimpressione e via. E invece no. Più il prodotto ha un certo valore, più si costruisce tutt’intorno una storia, un’estetica, un’esperienza che lo rendono unico. Il prezzo diventa sempre più piccolo, scompare, mentre la cosa da inerme diventa viva, acquista un peso, un’insieme di significati per cui, alla fine della fiera, ha senso che io possegga, o desideri, quella specifica roba lì, e non un’altra.

Come ha scritto Robert Adams, la questione economica in fotografia ha un grande peso. Ci pone di fronte a limiti reali, magari impedendoci di fare tutto quello che vogliamo esattamente quando lo vogliamo, o quando ne avremmo bisogno. E questo è frustrante. Ma il peccato mortale qui, non è tanto la mancanza di risorse o le restrizioni, ma il gettare la spugna. Arrendersi perché tanto il sistema è questo e non possiamo nulla. La depressione finisce quando comincia il gioco.

«Play helps prevent depressive disorders, and it promotes nerve growth in areas of the brain like the hippocampus, which can often show signs of stress-induced injury in depressed people». Jaak Panksepp e Lucy Biven, The Archaeology of Mind: Neuroevolutionary Origins of Human Emotions. W.W. Norton & Company. Edizione Kindle.

Le gabbie del mercato si combattono con il dono8 e “da una situazione in cui nulla può accadere, tutto di colpo torna possibile”. Buone Feste, ci risentiamo nel 2024!

«La lunga e tenebrosa notte della fine della storia va presa come un’opportunità enorme. La stessa opprimente pervasività del realismo capitalista significa che persino il più piccolo barlume di una possibile alternativa politica ed economica può produrre effetti sproporzionatamente grandi. L’evento più minuscolo può ritagliare un buco nella grigia cortina della reazione che ha segnato l’orizzonte delle possibilità sotto il realismo capitalista. Da una situazione in cui nulla può accadere, tutto di colpo torna possibile». Mark Fisher, Realismo Capitalista. NERO, edizione 2018.

Mary Acton, Guardare un quadro. Piccola Biblioteca Einaudi, 2023.

Ma vi riporto qui alcuni autori che ho incontrato Alfredo Zenoni, Pierre Teilhard de Chardin, André Leroi-Gourhan, Jacques Lacan, Markos Zafiropoulos, oltre a Marcel Mauss. Sono tutti un po’ dei mattoni da digerire, ma nel caso vi sentiate ispirat*, avete i miei stessi riferimenti.

Nel XX secolo furono effettuate molte osservazioni sul fenomeno dell’ospitalismo, su come bambini e neonati ospiti di strutture ospedaliere o istituti si deprimessero fino a sviluppare condizioni patologiche (sia a livello fisico che psicologico) sebbene tutti i bisogni fisiologici fossero soddisfatti, anche con le migliori cure possibili. Mentre altri, inseriti in ambiente più “poveri” di risorse, ma ricchi di vita e pratiche simboliche (persone affaccendate, racconti, eventi quotidiani) non sviluppavano gli stessi problemi.

Derrick de Kerckhove, Il quanto è il messaggio. FrancoAngeli, 2007.

Metto un appunto qui perché mi sono dimenticata di inserirlo nel testo prima: “dono” ai nostri giorni, è anche la condivisione di conoscenza (sharing is caring), e Internet, quello utile, che permette di creare relazioni e scambi non finalizzati al guadagno.